「Unity、興味はあるけど何から手をつけたらいいの?」

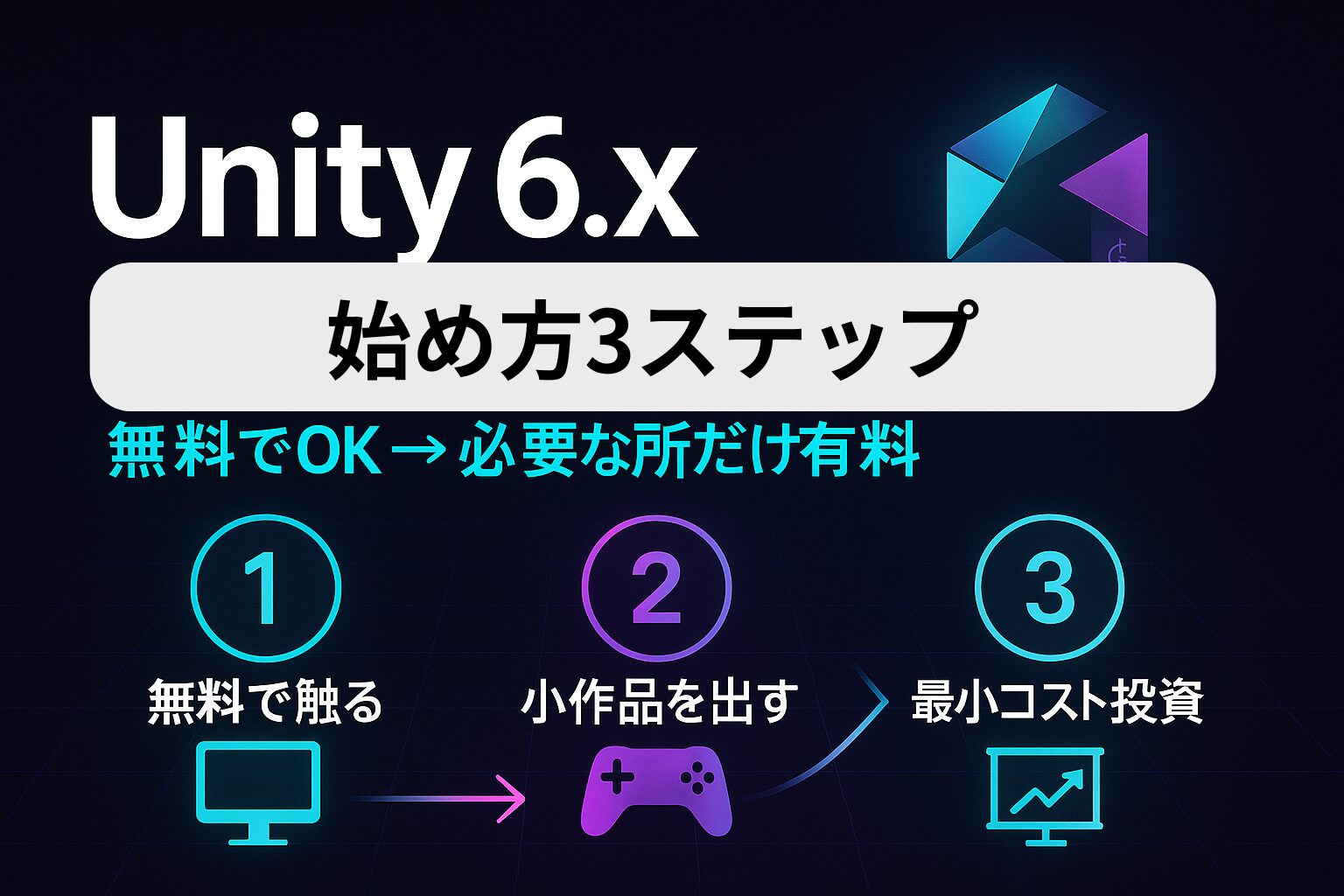

そんな迷いに、いまのUnity 6.xに合った最短ルートを1本の道として示したいと思います。

結論はシンプルで、まずは無料で動くものを出す→足りないところだけピンポイントで有料を足す。この順番さえ守れれば、迷いは激減し、学習コストも時間も無駄にならないと思います。

ここからは、やることを3つのステップに分けて、実際の画面操作やつまずきポイントまで、丁寧に案内します。

ステップ1:完全無料で“最初の一歩”を踏み出す(目安1〜3日)

1-1. UnityHubを入れて、まずは安定版(LTS)で始める

最初はUnityHubを入れます。Hubはゲーム機のホーム画面のようなもので、ここからUnity本体のインストールやバージョン切り替え、プロジェクト作成をまとめて管理できます。

UnityHubのインストールは公式サイトからダウンロードしてインストール出来ます。

バージョン選びは深く考えすぎなくてOK。LTS(長期サポート)と書いてある安定版を選べば、チュートリアルやプラグインとの相性で困る場面がほとんどありません。はじめの1本は「とにかく作って出す」ことが目的なので、安定が正義です。

1-2. UnityLearnとMicrogameで“遊べるもの”を先に触る

続いて、UnityLearnの入門コースとMicrogame(サンプルプロジェクト)を使います。ここが動くものへの最短ルート。

テンプレートを開くと、すでにキャラクターが動いたり、ステージが用意されているので、「再生」→「遊ぶ」→「ちょっと改造」の流れを体験できます。ボタン1つでビルドできるので、手元のPCで自分のゲームが実行される感動を、まずは味わってください。

・スクリプトが反映されない → スクリプトのクラス名とファイル名が一致しているか確認

・プレハブって何? → 「よく使う部品を“型”として保存したもの」。同じものを何個でも配置できる便利な箱、くらいの理解でOK

1-3. 最初のゴール設定:「ここまでできたら合格」

-

再生ボタンでゲームを動かせる

-

シーンにオブジェクトを置いて、インスペクタで数値をいじって変化を確かめられる

-

C#スクリプトを1つ作って、publicな数値をインスペクタから調整できる

この3つができたら、もうUnityを始めた人です。肩の力を抜いて次へ進みましょう。

ここまでで「再生して動かす」はクリアです。私自身もUdemy講師としてコースを出しているので、興味がある方は入門講座も活用してみてください。Unity6おける開発工程を無料コースにて公開しています。

ステップ2:無料+低コストで“小作品”を完成させる(目安2〜4週間)

2-1. テーマは1画面/1ループ/5分で終わる

最短で完成に持っていくコツは、スコープを徹底的に小さくすること。

-

2Dアクション1ステージ(ゴールにたどり着けばクリア)

-

ローグライク風の1フロア(出現パターンは2〜3種類でOK)

-

FPS訓練場1ルーム(的に当てたらスコアが上がる等)5分で遊べる規模に絞れば、設計も調整も激的に楽になります。

2-2. 無料アセットで見た目と手触りを底上げ

AssetStoreの無料カテゴリは宝庫です。UIのボタン、効果音、フォント、簡単なキャラクター素材など、時間のかかる部分を置き換えるだけで完成度が跳ね上がることもしばしばです。

特におすすめは、UI一式と効果音(SE)。この2つが入るだけで作品っぽさが一気に増します。自作にこだわるのは2本目以降で十分。まずは完成優先でいきましょう。

2-3. 完成の定義を先に決める

完成のラインを曖昧にすると、いつまでも終わりません。最初からチェックリストを作っておきましょう。

-

起動してタイトルが表示される

-

遊べる(ゲームループが破綻しない)

-

終わる(ゲームオーバー or クリアで戻る先が決まっている)

-

操作説明1画面 / 難易度2段階 / SE3種。これが満たせれば、堂々と「1本完成」と名乗れることでしょう。

2-4. 公開して反応をもらう

完成したら、itch.ioやUnityroomなどの配布サイトに公開してみましょう。公開ページには、

-

スクリーンショット

-

操作方法(WASD/Spaceなど)

-

こだわりポイント(当たり判定を調整して気持ちよくしました等)

をシンプルに書けば十分。外からのフィードバックは何よりの燃料です。

ただし、私自身もitch.ioに投稿しているゲームがあるんですが、同じように日々大量のゲームが投稿され続けているので埋もれてしまう可能性が高いかもしれません。

ステップ3:ここから有料投資を最小コストで効かせる

3-1. お金をかける判断基準(どれか1つでも当てはまればGO)

-

同じ壁に3日以上はまっている(設計や最適化など、検索しても霧が晴れない)

-

第三者の目が欲しい(コードレビュー・ゲームとしての面白さの診断・ポートフォリオ添削)

-

継続の仕組みが欲しい(週1のメンタリングや締切があると伸びやすい)

-

期限がある(転職活動や学内発表など)

3-2. 選択肢A:体系立てて学べるスクールで一気に時短

スクールの強みは、カリキュラム/メンタリング/制作支援/就職サポートがパッケージで手に入ること。Unity6系の環境で作品づくりまで一気通貫で伴走してくれるところを選べば、遠回りが減ります。

入学前に確認すべき3点は、

-

Unity 6.xに対応しているか

-

作品提出とレビューの回数や深さ

-

質問のしやすさ(返答の速さ、時間帯、回数制限)

この3つ。詳しい比較は「Unityが学べるおすすめオンライン型プログラミングスクール4選」にまとめています。

こんな人におすすめ:短期間で作品と職務経歴書(ポートフォリオ)を形にしたい、メンタリングで詰まりを早く解消したい。

3-3. 選択肢B:ピンポイント課金(教材・有料アセット)

-

プロシージャル地形、アニメーションパック、UIスキン、ポストエフェクト、ネットワーク周りのテンプレなど、「自作だと数週間かかりそう」な所にだけ投資。

-

作品の世界観にハマる音素材やフォントは、見た目の印象を一気に引き上げます。

-

チュートリアル教材は完成物”が手元に残るタイプだと、達成感が積みあがって継続しやすいです。

迷ったらこれ:21日ミニ計画(コピペで今日から)

-

Day1–2:Unity Hub+安定版(LTS)を導入。サンプルを触り、再生→停止→ビルドの流れを体に覚えさせる。

-

Day3–5:Microgameを改造。移動速度、ジャンプ力、敵のHPなど数値いじりで手応えを作る。

-

Day6–7:タイトル画面と結果画面を追加。起動→遊ぶ→終わるの1往復を完成。

-

Day8–10:無料アセットでUIとSEを整える。効果音3種(ジャンプ/被弾/決定)を入れるだけで体験が別物に。

-

Day11–13:難易度を2段階に。敵の数・出現間隔・回復量など、数値の束をプリセット化。

-

Day14–16:見た目の磨き込み。点滅、カメラシェイク、ヒット時のフラッシュなど気持ちよさ演出を少しだけ。

-

Day17–18:バグ取り。壁抜け、落下時のリスポーン、音量バランスなど体験の邪魔を優先的に除去。

-

Day19–20:配布ページを作成。スクショ3枚、操作説明、更新履歴。

-

Day21:公開→身近な人に遊んでもらい、1つだけ改善して締める。完璧にしようとしないこと。

よくある疑問を先回りで解消

Q. LTSとアップデート版、どっちがいいの?

A. 最初の1本はLTSでOK。教材やアセットとの相性がよく情報も豊富です。新機能を早く触りたい場合はアップデート版もアリですが、まずは“完成まで一直線を優先。

Q. 公式教材は何から?

A. まずはUnityLearnの入門パス→Microgame。手を動かしやすい順路になっていて、「触れば分かる」設計です。書籍や長い動画で予習しすぎて手が止まるより、先に触って分からなければ戻るほうが結果的に速いです。

Q. Unity 6になって何が嬉しいの?

A. 描画やライティングの表現力、ビルドの効率化、マルチプレイやAI活用まわりのワークフローなど、作っていて気持ちいいに直結する改善が進んでいます。将来、作品を広げたくなった時の伸びしろが大きいのがポイント。

まとめ:無料で走り出し、必要な所だけ課金する

-

無料でOK:Hub+LTS→Learn→Microgame改造で、まずは“動く作品を1本作る

-

小さく作って確実に出す:1画面/1ループ/5分、UIとSEを先に整えて作品感を出す

-

有料は最小限:3日以上の詰まり・レビュー不足・期限あり→スクールや教材で時短

-

次の一手:目的に合ったスクール比較は「Unityが学べるおすすめオンライン型プログラミングスクール4選」

「始めてみたら、思っていたよりずっと早く動いた」Unityはそんな楽しさをくれるツールです。今日再生ボタンを押したあなたの1本目が、次の作品へのいちばんの近道になります。